|

府 県 |

大阪 |

|

朱印番号 |

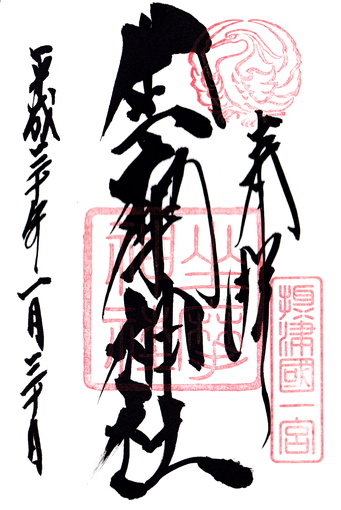

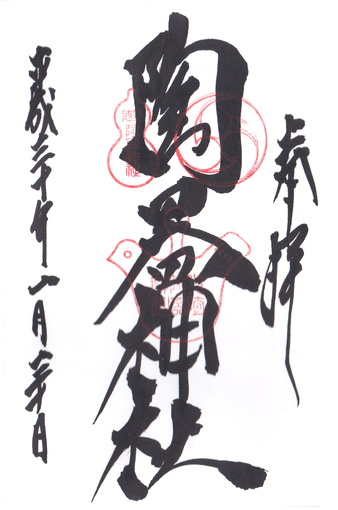

G32/G33 |

| 寺

社 名 |

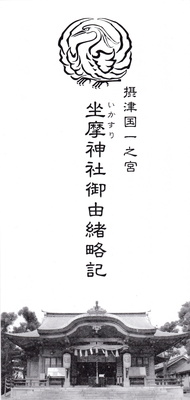

坐摩(いかすり)神社/火防陶器神社 |

|

別称

etc |

ざまじんじゃ |

|

所

在

地 |

大阪市中央区久太郎町四丁目渡辺3号 |

| 山

号 |

|

|

参

拝

日 |

H30.01.30 |

| 宗

派 |

|

|

主な札所 |

神仏霊場巡拝の道49番(大阪8番) |

| |

|

| |

|

| 主 祭

神 |

坐摩神 |

|

特記事項 |

地下鉄の本町駅から南へ350mの所にありま

す。坐摩神社の創祀には諸説がありますが、

神功皇后が新羅より御帰還の折、淀川南岸の

大江、田蓑島のちの渡辺の地(現在の天満橋

の西方、石町附近)に奉祀されたのが始まり

とされています。平安時代の「延喜式」には

攝津國西成郡の唯一の大社と記され、産土神

として今日に至っています。また939年以

来祈雨11社中に列し、以後たびたび祈雨〔雨

乞い〕のご祈請・奉幣に預かりました。

火防陶器神社は明治6年の創建ですが、その

起源は明暦年間(1655~1657)にさかのぼり

ます。信濃町(現在の西区靭本町1丁目付近)

の石灰商・山田喜六の邸内に火災の難を除か

せ給う愛宕山将軍地蔵が祀られ、空地に小屋

を設けて祀ったところ、多くの参詣者が訪れ

たといいます。延宝年間(1673~1681)には

近隣の西横堀に陶器商が軒を並べ瀬戸物町が

形成され、火防のご利益著しいことから特に

陶器商の信仰を集めました。その後、西横堀

川に高速道路が建設されるなど数々の変遷を

経て、この地、坐摩神社の境内に移りました。

|

|

|

|